Ormoni dello Stress: Come Funzionano, Come Influenzano la Mente e Come Gestirli

Scopri il legame tra stress e ormoni: come gli ormoni dello stress influenzano mente e corpo e come affrontare lo stress ormonale in modo efficace.

Indice dei contenuti

Introduzione

Lo stress è una risposta biologica estremamente complessa e affascinante, attivata dall’organismo quando percepisce una minaccia all’omeostasi, ovvero all’equilibrio interno. Sebbene molte persone associno lo stress a uno stato psicologico, alla base vi è un articolato meccanismo ormonale che coinvolge l’interazione tra cervello, sistema endocrino e sistema immunitario. Comprendere quali sono gli ormoni dello stress, come agiscono e in che modo influenzano la mente, è cruciale per sviluppare strategie di trattamento efficaci.

-

Ormoni dello Stress: Quali Sono e Come Interagiscono

La risposta allo stress è una reazione fisiologica complessa, regolata da un’articolata interazione tra sistemi neuroendocrini, che coinvolge molteplici ormoni dello stress. Questi ormoni non agiscono isolatamente, ma cooperano attraverso tre principali assi funzionali:

- L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) – il principale mediatore della risposta cronica allo stress;

- L’asse simpatico-adreno-midollare – deputato alla risposta acuta e immediata;

- Gli assi ipotalamo-ipofisi-tiroideo e gonadico, coinvolti secondariamente ma con impatti significativi sul metabolismo, sulla fertilità e sull’umore.

Vediamo ora nel dettaglio come ciascun sistema agisce, e quali ormoni dello stress vengono prodotti in risposta alle varie fasi della sollecitazione.

1.1. Stress e Cortisolo: il Direttore d’Orchestra della Risposta Cronica

Il cortisolo è probabilmente il più noto tra gli ormoni dello stress. La sua produzione è regolata dall’asse HPA: quando l’organismo percepisce una minaccia, l’amigdala (centro di elaborazione delle emozioni) attiva l’ipotalamo, che rilascia CRH (ormone di rilascio della corticotropina). Questo stimola l’ipofisi anteriore a produrre ACTH (ormone adrenocorticotropo), che a sua volta agisce sulla corteccia surrenale, inducendo la secrezione di cortisolo.

Funzioni fisiologiche principali del cortisolo:

- Mobilizzazione energetica: promuove la gluconeogenesi epatica, aumentando i livelli di glucosio nel sangue, riducendo al contempo l’uptake periferico del glucosio. Questo garantisce energia pronta per il “combattimento o la fuga” (la risposta per cui lo stress si è evoluto).

- Effetto antinfiammatorio e immunosoppressivo: il cortisolo riduce l’attività dei linfociti T e delle citochine infiammatorie, regolando la risposta immunitaria.

- Effetto catabolico: mobilita proteine muscolari e acidi grassi per scopi energetici, anche a discapito della massa muscolare.

- Modulazione neurocognitiva: influenza strutture cerebrali fondamentali come ippocampo, amigdala e corteccia prefrontale, modulando l’attenzione, la memoria e la regolazione emotiva.

Quando i livelli di cortisolo restano cronicamente elevati, si possono verificare alterazioni cognitive (memoria e attenzione), squilibri metabolici, disfunzioni immunitarie e vulnerabilità psicologica, come depressione, ansia e disturbi del sonno.

1.2. Adrenalina e Noradrenalina: Il Sistema di Allarme Immediato

Nel contesto di stress acuto, viene attivato il sistema nervoso simpatico, che agisce sulle cellule cromaffini della midollare del surrene, stimolandole a rilasciare adrenalina e noradrenalina.

Effetti immediati di adrenalina e noradrenalina:

- Aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa (tachicardia e ipertensione temporanea);

- Vasodilatazione muscolare e vasocostrizione cutanea, per deviare il sangue verso i muscoli scheletrici;

- Broncodilatazione, per aumentare l’ossigenazione;

- Inibizione del sistema gastrointestinale, per conservare energia in funzione della sopravvivenza;

- Attivazione del sistema reticolare ascendente cerebrale, che incrementa lo stato di vigilanza e reattività.

Questa risposta, se breve, è fisiologicamente utile. Tuttavia, quando il sistema simpatico rimane iperattivo per lunghi periodi, si sviluppano sintomi da “stress cronico”:

- Palpitazioni, aritmie, ipertensione persistente

- Disturbi gastrointestinali funzionali (colon irritabile, dispepsia)

- Ansia anticipatoria e insonnia

- Ipervigilanza costante e affaticamento mentale

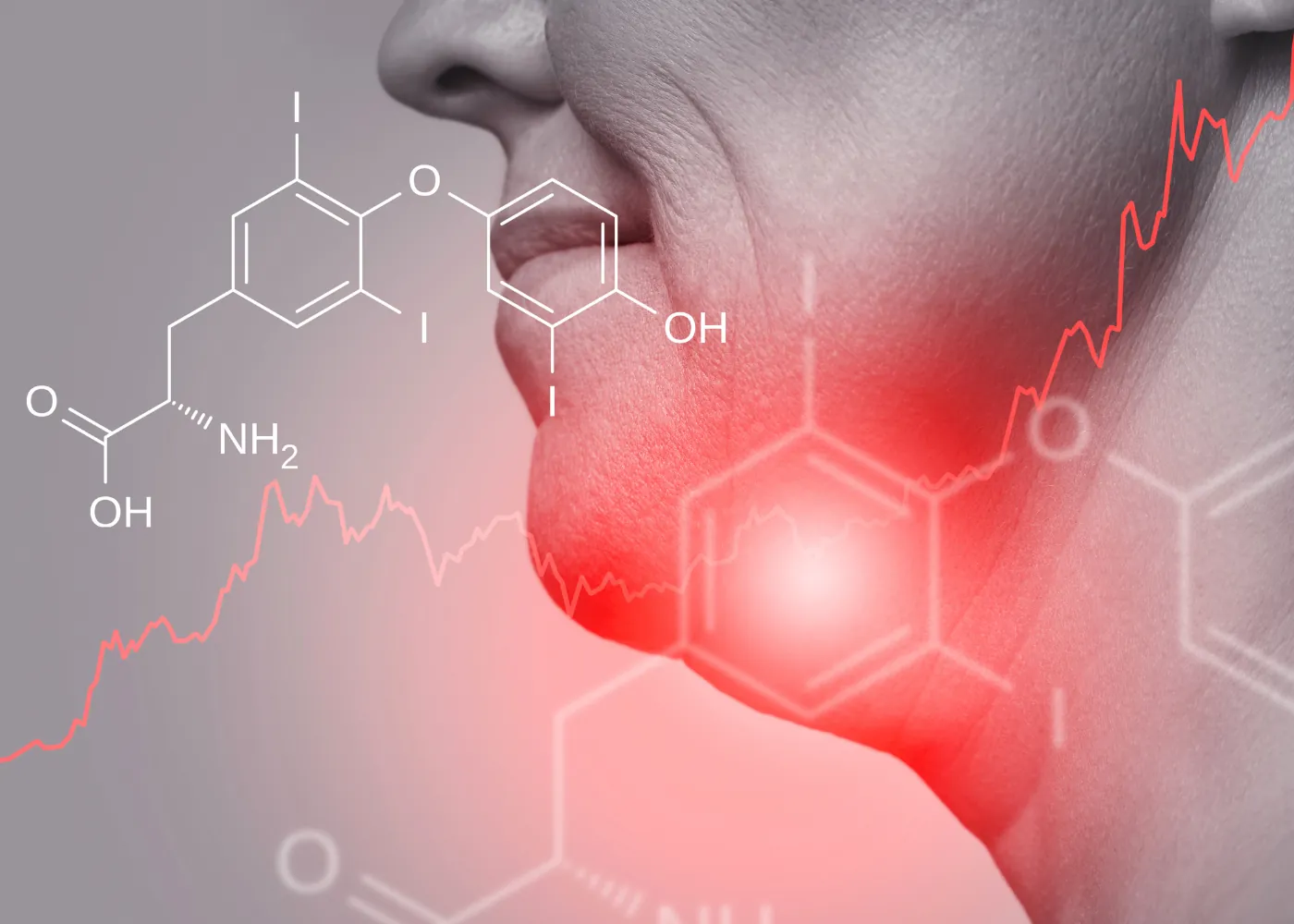

1.3. Ormoni Tiroidei: Quando lo Stress Rallenta il Metabolismo

L’interazione tra stress e tiroide è spesso sottovalutata.

In condizioni di stress cronico, il cortisolo inibisce l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroideo, riducendo la secrezione di TRH e TSH. Di conseguenza, la conversione periferica dell’ormone T4 (tiroxina) in T3 (triiodotironina) – la forma biologicamente attiva – diminuisce.

Risultato: ipofunzione tiroidea funzionale (non autoimmune)

Questo adattamento, pensato per ridurre il metabolismo in situazioni di minaccia, diventa disfunzionale se protratto nel tempo.

Conseguenze cliniche:

- Astenia fisica e mentale

- Rallentamento cognitivo e sensazione di “mente annebbiata”

- Intolleranza al freddo e bradicardia

- Umore deflesso e profilo depressivo anergico (caratterizzato da astenia e mancanza di energia)

1.4. Stress, Insulina e Leptina: Fame da Stress e Squilibrio Metabolico

Lo stress cronico modifica profondamente il metabolismo glucidico. Il cortisolo aumenta la resistenza insulinica a livello periferico: le cellule diventano meno sensibili all’insulina, obbligando il pancreas a produrne di più per mantenere la normoglicemia.

Risultati metabolici:

- Iperinsulinemia compensatoria

- Alterazione dei segnali leptinici (la leptina è l’ormone che segnala sazietà al cervello)

- Ricerca compulsiva di carboidrati semplici, legata anche a cali relativi di serotonina

Effetti psicofisiologici:

- Accumulo adiposo viscerale (grasso addominale)

- Ciclo fame/stress/compensazione alimentare

- Alterazioni del tono dell’umore, con aumentato rischio di disturbo dell’alimentazione, depressione o disregolazione emotiva

1.5. Stress, Testosterone, Estrogeni e Progesterone: La Riproduzione Va in Pausa

L’organismo interpreta lo stress prolungato come una condizione di pericolo, e quindi inibisce le funzioni non essenziali, tra cui la riproduzione. Il cortisolo sopprime l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadico, riducendo la produzione di GnRH – Ormone di rilascio delle gonadotropine (Gonadotropin-Releasing Hormone), LH – Ormone Luteinizzante (Luteinizing Hormone), e FSH – Ormone Follicolo Stimolante (Follicle-Stimulating Hormone), con conseguente calo degli ormoni sessuali.

Tale meccanismo determina le seguenti conseguenze nei due sessi:

Nelle donne:

- Irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea o oligomenorrea

- PMS più marcata (sindrome premestruale)

- Riduzione della fertilità

Negli uomini:

- Riduzione dei livelli di testosterone

- Ipogonadismo funzionale

- Calo della libido e disfunzione erettile

In entrambi i sessi, si osservano anche effetti sull’umore, sulla motivazione e sul benessere generale, in quanto gli ormoni sessuali influenzano anche la neurochimica cerebrale (dopamina, serotonina).

-

Ormoni dello Stress e Risposte Psicologiche

Gli ormoni dello stress non influenzano solo il corpo: essi esercitano effetti significativi anche sul cervello, modulando emozioni, pensiero, memoria e comportamento. La risposta psicologica allo stress è, quindi, l’esito di una rete complessa di segnali ormonali che alterano il funzionamento di strutture cerebrali specifiche. Quando queste modificazioni si cronicizzano, possono contribuire all’insorgenza di veri e propri disturbi psicologici.

2.1. Effetti Cerebrali degli Ormoni dello Stress

L’esposizione ripetuta o prolungata agli ormoni dello stress – in particolare cortisolo, adrenalina e noradrenalina – produce modificazioni strutturali e funzionali in diverse aree cerebrali.

Le principali coinvolte sono:

Amigdala – il centro della paura e della minaccia

L’amigdala, struttura del sistema limbico, è particolarmente sensibile al cortisolo. Durante gli episodi di stress, viene iperattivata per garantire una rapida identificazione delle minacce.

Effetti psicologici legati all’amigdala:

- Aumento della percezione di pericolo, anche in assenza di reali minacce;

- Riduzione della soglia della paura, con reazioni di allarme eccessive;

- Ipervigilanza costante, tipica dell’ansia generalizzata o del PTSD;

- Maggiore attivazione emozionale e difficoltà nella regolazione emotiva.

Nel lungo termine, un’amigdala cronicamente iperattiva può contribuire a sviluppare:

- Attacchi di panico

- Fobie specifiche

- Irritabilità e reattività emotiva elevata

Ippocampo – memoria, apprendimento e orientamento

L’ippocampo, che partecipa alla memoria episodica, all’orientamento temporale e alla distinzione tra minaccia reale e immaginata, è molto vulnerabile all’eccesso di cortisolo.

Effetti psicologici dell’atrofia ippocampale da stress cronico:

- Compromissione della memoria a breve termine (difficoltà nel richiamare informazioni recenti);

- Distorsione temporale (es. vivere eventi passati come se fossero presenti, come nel disturbo post-traumatico);

- Maggiore difficoltà nel distinguere tra situazioni pericolose e innocue;

- Peggioramento nell’apprendimento di nuove informazioni o abilità.

Nel tempo, si può osservare una disconnessione tra esperienza emozionale e narrazione coerente, ostacolando l’elaborazione dei vissuti.

Corteccia Prefrontale – razionalità, controllo e decisioni

La corteccia prefrontale dorsolaterale e ventromediale svolge un ruolo centrale nelle funzioni esecutive: attenzione, regolazione del comportamento, giudizio morale, inibizione degli impulsi e pianificazione.

Lo stress cronico ne riduce la perfusione sanguigna e ne inibisce il funzionamento, soprattutto in presenza di livelli elevati di cortisolo.

Conseguenze psicologiche:

- Difficoltà di concentrazione e attenzione fluttuante;

- Impulsività, aggressività o reattività eccessiva;

- All’opposto, sviluppo di rigidità cognitiva o ipercontrollo (es. Disturbo Ossessivo Compulsivo);

- Difficoltà nel prendere decisioni ponderate, con tendenza a scelte disfunzionali o evitanti.

2.2. Impatto Psicologico degli Ormoni dello Stress

Gli effetti degli ormoni dello stress non si limitano alle strutture cerebrali, ma si riflettono in modo complesso su stati emotivi, motivazione, autopercezione e benessere psicologico.

Di seguito un’analisi dettagliata delle principali correlazioni tra ormoni dello stress e sintomi psicologici:

Cortisolo elevato

- Ansia generalizzata, con costante attivazione fisiologica e sensazione di tensione;

- Depressione atipica o anergica, con ridotta motivazione e affaticabilità;

- Insonnia, soprattutto con risvegli precoci (il cortisolo tende a salire nelle prime ore del mattino);

- Alterazioni cognitive: difficoltà mnemoniche, cali di attenzione e lentezza nei processi decisionali;

- Sensazione di “disconnessione” o anedonia, per inibizione delle vie dopaminergiche e serotonergiche.

Adrenalina e Noradrenalina persistenti

Quando il sistema simpatico resta iperattivo anche in assenza di pericolo reale:

- Attacchi di panico, con tachicardia, sudorazione, tremori e paura intensa;

- Irritabilità costante, con scarsa tolleranza alle frustrazioni;

- Senso di pericolo imminente anche in contesti neutri (es. in fila al supermercato);

- Difficoltà a rilassarsi e stati di iperallerta prolungata;

- Nei bambini e adolescenti, possono manifestarsi con comportamenti oppositivo-provocatori o crisi emotive non spiegate.

Alterazioni degli ormoni sessuali

Lo stress riduce i livelli di testosterone, estrogeni e progesterone, con effetti importanti sull’umore e sulla motivazione.

- Anedonia (ridotta capacità di provare piacere);

- Calo della libido e riduzione del desiderio relazionale o sessuale;

- Disturbi dell’umore premestruale più intensi o anticipati;

- Perdita di autostima, legata a vissuti di fallimento, ritiro sociale e senso di inadeguatezza;

- Umore flesso, con sintomi misti di ansia, malinconia e apatia.

Disfunzione tiroidea da stress

La downregulation dell’asse tiroideo porta a una sindrome da bassa attivazione, spesso confusa con forme depressive:

- Astenia fisica marcata, con calo progressivo dell’energia;

- Rallentamento cognitivo, sensazione di pensiero “lento” o faticoso;

- Distacco emotivo e apatia;

- Umore depresso, tendenzialmente senza marcati episodi di pianto ma con un senso di svuotamento interiore.

Considerazioni Cliniche

Questi effetti non sono scollegati tra loro, ma si rafforzano vicendevolmente.

Ad esempio, un eccesso di cortisolo può inibire la secrezione di serotonina, peggiorando l’umore, e contemporaneamente ridurre i livelli di estrogeni, influenzando la regolazione emotiva. Questo spiega perché molti pazienti riferiscono sintomi misti e fluttuanti, difficili da inquadrare in un’unica diagnosi nosografica.

Comprendere gli effetti psicologici degli ormoni dello stress è fondamentale per sviluppare strategie di intervento personalizzate. Come vedremo nella prossima sezione, l’approccio più efficace richiede il coordinamento tra:

- Psicoterapia cognitivo-comportamentale, per ristrutturare pensieri disfunzionali e regolare la risposta emotiva;

- Intervento medico-endocrinologico, per monitorare assetti ormonali e correggere eventuali squilibri;

- Stile di vita regolato, basato su attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e gestione del sonno.

In un’ottica integrata, è possibile interrompere il circolo vizioso tra stress ormonale e sofferenza psicologica, favorendo il recupero della salute mentale e della qualità della vita

Ti serve aiuto per risolvere il tuo problema di ansia e stress?

Guarda il video e scopri come ti possiamo aiutare

-

Come Gestire gli Ormoni dello Stress: Trattamento Integrato per lo stress ormonale

Affrontare le alterazioni causate dagli ormoni dello stress richiede un intervento multidimensionale che tenga conto delle componenti biologiche, psicologiche e comportamentali coinvolte.

Nessuna singola strategia è sufficiente da sola: il trattamento efficace si fonda su un modello integrato, dove la psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT) rappresenta il fulcro clinico intorno al quale ruotano le altre risorse terapeutiche.

3.1. Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (CBT): Il Trattamento di Elezione

La CBT (Cognitive Behavioral Therapy) è il trattamento psicologico più validato per modulare la risposta di stress sia a livello neuroendocrino che comportamentale. Numerosi studi dimostrano che un intervento CBT ben condotto può contribuire a ridurre i livelli di cortisolo, normalizzare la reattività dell’amigdala, potenziare la corteccia prefrontale e ripristinare l’equilibrio dell’asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene).

a) Psicoeducazione: comprendere il legame tra ormoni e stress

Il primo passo della CBT consiste nel fornire al paziente una spiegazione scientificamente fondata dei meccanismi ormonali coinvolti nella risposta allo stress.

- Educazione sul ruolo del cortisolo, adrenalina, ormoni tiroidei e sessuali nel determinare i sintomi percepiti;

- Normalizzazione di sintomi psicosomatici come tachicardia, fame nervosa, insonnia, astenia, riducendo il senso di pericolo e favorendo un atteggiamento proattivo.

b) Ristrutturazione cognitiva: intervenire sui pensieri disfunzionali

Lo stress cronico è alimentato da schemi mentali rigidi e catastrofici che mantengono attiva la cascata ormonale.

- Identificazione di pensieri automatici come: “non ho via d’uscita”, “sto per crollare”, “non sono abbastanza forte”;

- Sostituzione con credenze più adattive e realistiche attraverso procedure di ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali, dialogo socratico, diari di pensiero ed esperimenti comportamentali (riscontri ambientali che favoriscono il processo di rielaborazione e messa in discussione dei pensieri disfunzionali);

- L’obiettivo è modificare la valutazione cognitiva dello stress, attenuando l’ulteriore attivazione dell’asse HPA che chiude il circolo vizioso disfunzionale tra pensiero disfunzionale e risposta emotiva.

c) Tecniche di esposizione e desensibilizzazione interocettiva

Uno degli effetti degli ormoni dello stress è la sensibilizzazione alle sensazioni corporee (es. battito accelerato, tensioni muscolari, fiato corto).

- La CBT espone gradualmente il paziente a stimoli ansiogeni interni ed esterni, in modo controllato;

- Tecniche come l’esposizione interocettiva (es. correre sul posto per simulare il batticuore, modalità di respiro controllato per simulare il fiato corto, …) aiutano il paziente a riattribuire senso e significato alle sensazioni, riducendo l’ansia anticipatoria e il conseguente aumento della risposta di stress;

- Questo processo riduce l’iperattività dell’amigdala e interrompe il ciclo stress-reazione-stress.

d) Tecniche di rilassamento, respirazione e mindfulness

Le pratiche mente-corpo sono integrate nella CBT per regolare il sistema nervoso autonomo e migliorare la resilienza biologica allo stress.

- Tecniche di respirazione diaframmatica, rilassamento muscolare progressivo e mindfulness hanno dimostrato di:

- Ridurre i livelli di cortisolo;

- Aumentare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), indicatore diretto di resilienza allo stress;

- Migliorare la connessione tra corteccia prefrontale e sistema limbico.

Studi neuroendocrini mostrano una significativa riduzione del cortisolo salivare e un miglioramento dell’equilibrio simpatico-parasimpatico dopo cicli strutturati di mindfulness-based CBT.

e) Interventi comportamentali e ottimizzazione dello stile di vita

La componente comportamentale della CBT mira a ristabilire routine salutari e prevenire le ricadute.

- Igiene del sonno: regolarizzazione del ritmo circadiano per riequilibrare la secrezione di cortisolo e melatonina;

- Attività fisica regolare: esercizio aerobico moderato aumenta il DHEA-S e regola l’asse HPA;

- Alimentazione antiinfiammatoria: riduzione di zuccheri semplici e alimenti ultraprocessati per limitare la disfunzione insulinica indotta dallo stress;

- Gestione del tempo e delle priorità: training sull’organizzazione, ottimizzazione dei momenti di recupero dallo stress, time-blocking, assertività e gestione delle richieste esterne.

3.2. Coordinamento di equipe con il Medico Psichiatra: Trattamento Integrato e Multidisciplinare

In presenza di sintomi gravi, refrattari o invalidanti, l’intervento psicoterapico va integrato con un trattamento psicofarmacologico, sotto la supervisione di uno psichiatra esperto che deve collaborare con lo psicoterapeuta supportando il processo di cambiamento.

Farmaci indicati per riequilibrare gli effetti degli ormoni dello stress:

- SSRI (es. sertralina, escitalopram): agiscono sulla serotonina, riducono la reattività dell’asse HPA e favoriscono la neuroplasticità corticale;

- Ansiolitici non benzodiazepinici (pregabalin, buspirone): utile per l’ansia somatica, senza rischio di dipendenza;

- Beta-bloccanti (es. propranololo): agiscono sui sintomi adrenergici acuti (tachicardia, tremori), spezzando il ciclo corpo-mente;

- Fitoterapici e adattogeni (es. ashwagandha, rodiola): in casi selezionati e sempre sotto prescrizione medica, possono coadiuvare la regolazione dell’asse HPA.

La comunicazione costante tra terapeuta e psichiatra è essenziale per monitorare l’efficacia del trattamento, ridurre i tempi di latenza e modulare il piano terapeutico in base all’andamento sintomatologico.

3.3. Integrazione con l’Endocrinologo: Quando Serve un Inquadramento Ormonale Approfondito

In alcuni pazienti, la persistenza dei sintomi suggerisce una disfunzione endocrina sottostante che richiede l’intervento di uno specialista.

Indicazioni al consulto endocrinologico:

- Alterazioni del ritmo circadiano del cortisolo, evidenziate da test salivari multipli;

- Presenza di astenia marcata, aumento ponderale, amenorrea o calo del desiderio sessuale, non giustificabili esclusivamente da cause psicologiche;

- Risposta parziale alla psicoterapia anche integrando l’intervento psicofarmacologico, con sintomi residui suggestivi di squilibrio ormonale.

Esami utili per la valutazione:

- Cortisolo salivare/urinario 24h, ACTH, DHEA-S

- TSH, fT3, fT4 (profilo tiroideo)

- Prolattina, testosterone, estradiolo, LH, FSH (profilo sessuale)

- Insulina, glicemia, HOMA index (valutazione resistenza insulinica)

Il trattamento endocrinologico deve essere coordinato con l’intervento psicologico per evitare sovrapposizioni o approcci non sinergici.

Conclusione: Comprendere e Gestire gli Ormoni dello Stress con un Percorso Integrato

La risposta allo stress, spesso percepita come puramente psicologica, è in realtà il risultato di complesse interazioni tra cervello, sistema endocrino e stile di vita.

Gli ormoni dello stress – come cortisolo, adrenalina, ormoni tiroidei e sessuali – modulano profondamente il nostro umore, le nostre emozioni e persino le nostre decisioni quotidiane.

Quando questa risposta diventa cronica, può alterare in modo significativo l’equilibrio psico-fisico.

Conoscere i Meccanismi

Capire come funzionano gli ormoni e lo stress aiuta a dare un senso a sintomi spesso confusi e debilitanti: stanchezza persistente, ansia, calo della motivazione, difficoltà cognitive, fame nervosa, disturbi del sonno. La psicoeducazione è il primo passo per recuperare una posizione attiva e consapevole verso il proprio benessere.

Intervenire sulla Mente per Regolare il Corpo

La psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT), in quanto trattamento di prima linea, consente di lavorare sui pensieri disfunzionali, sulle abitudini dannose e sulla sensibilità biologica allo stress, riportando il sistema mente-corpo verso un nuovo equilibrio.

Unire le Competenze per un Trattamento Completo

Nei casi più complessi, l’approccio psicologico può essere affiancato da:

- Valutazione psichiatrica, per sostenere la stabilizzazione in fase acuta;

- Consulenza endocrinologica, per monitorare e correggere gli squilibri ormonali;

- Interventi sullo stile di vita, per rinforzare i cambiamenti terapeutici nel quotidiano.

Solo un intervento coordinato, centrato sulla persona e sui suoi reali bisogni, può garantire risultati duraturi.

Dott. Alberto Cocco

Psicologo e psicoterapeuta Cognitivo comportamentale

Responsabile servizi Studio Sofisma

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFIA

Bomyea, J., Ball, T. M., Simmons, A. N., Campbell-Sills, L., Paulus, M. P., & Stein, M. B. (2020). Change in neural response during emotion regulation is associated with symptom reduction in cognitive behavioral therapy for anxiety disorders. Journal of affective disorders, 271, 207.

Chrousos, G. P. (2009). Stress and disorders of the stress system. Nature reviews endocrinology, 5(7), 374-381.

Herman, J. P., McKlveen, J. M., Ghosal, S., Kopp, B., Wulsin, A., Makinson, R., … & Myers, B. (2016). Regulation of the hypothalamic‐pituitary‐adrenocortical stress response. Comprehensive physiology, 6(2), 603-621.

McEwen, B. S., & Gianaros, P. J. (2011). Stress-and allostasis-induced brain plasticity. Annual review of medicine, 62(1), 431-445.

Melmed, S., Polonsky, K. S., Larsen, P. R., & Kronenberg, H. M. (2015). Williams textbook of endocrinology. Elsevier Health Sciences.

Nakao, M., Shirotsuki, K., & Sugaya, N. (2021). Cognitive–behavioral therapy for management of mental health and stress-related disorders: Recent advances in techniques and technologies. BioPsychoSocial medicine, 15(1), 16.

Rosen, E. D., Carter-Su, C., & Melmed, S. (2020). Williams textbook of endocrinology. Elsevier.

Sapolsky, R. M. (2004). Why zebras don’t get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping. Holt paperbacks.

Singh, S. P., & Karkare, S. (2017). Stress, Depression and Neuroplasticity. arXiv preprint arXiv:1711.09536.

RIFERIMENTI UTILI

www.apa.org/topics/stress/body

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER dal bottone qui sotto per rimanere in contatto con noi, essere aggiornato sulle nostre iniziative e per non perdere nessuno dei nostri prossimi contenuti informativi sui temi di psicologia e benessere emotivo.

Oppure, se preferisci puoi seguirci sui nostri profili Facebook, Instagram o sul nostro canale YouTube.

Ci vediamo nei prossimi video!